"Hermanas": el documental de profesora centralista que ya está en cines

"Hermanas": el documental de profesora centralista que ya está en cines

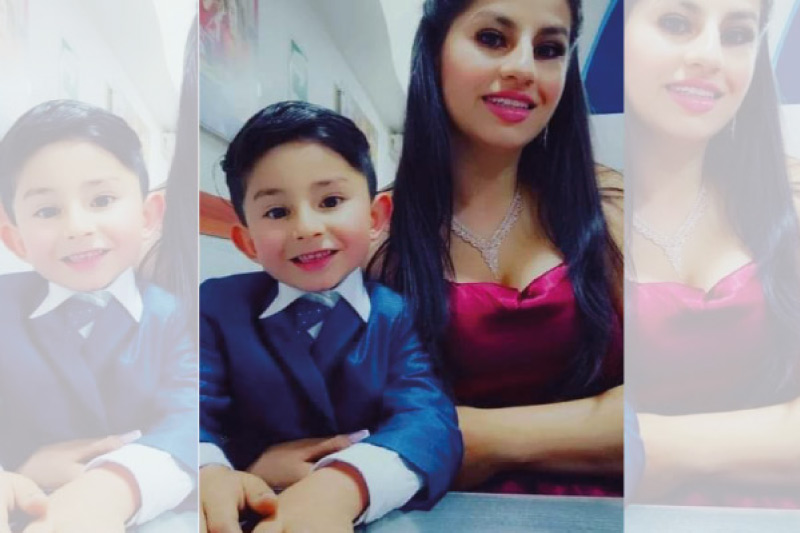

Noticentral habló con Paola Ochoa sobre su ópera prima y su interés por trabajar en historias donde la mujer adulta es protagonista

Desde el pasado 11 de abril de 2024, diferentes salas de cine de todo el país tienen en proyección el documental Hermanas, producido y dirigido por Paola Ochoa Betancurth, profesora del programa de Cine de la Universidad Central.

El documental ha participado en diferentes espacios y festivales. A nivel nacional recibió el premio a Mejor Ópera Prima del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y Mejor Largometraje Nacional en el Santander Festival Internacional de Cine Independiente. En el campo internacional obtuvo la primera mención de honor en el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires.

Hermanas no solo es la recopilación de historias de cuatro mujeres en su edad adulta, sino también un testimonio de lo que es ser mujer en Colombia. Noticentral habló con la directora para conocer cómo se concibió esta película, el proceso que siguió hasta llegar a las salas de cine y detalles sobre su producción.

Noticentral: ¿De qué trata el documental Hermanas y cómo llegó a los festivales en los que ha sido reconocido?

Paola Ochoa: Hermanas es una película documental sobre las mujeres de mi familia que, a partir de las conversaciones que tenemos durante unas vacaciones, retrata las reflexiones sobre la vida y el amor desde la mirada de la mujer adulta colombiana. Nació en el marco de mi tesis de maestría en fine arts en cine documental.

Inicialmente era un cortometraje, pero después de graduarme sentí que tenía más para contar. Por eso seguí grabando y desarrollando la historia. En ese proceso la película participó en distintos laboratorios y mercados y le fue muy bien, tuvo mucha retroalimentación y se fortaleció, especialmente en la parte del montaje: se conformó un equipo más grande y tuvimos la oportunidad de estar en distintos países durante el proceso de posproducción.

La película pasó por estos espacios de laboratorio en festivales muy importantes como el Visions du Réel, en Suiza; el Festival Doc Buenos Aires, en Argentina; el SANFIC, que es el festival de cine de Santiago de Chile. Ahí la película tuvo un camino importante antes de terminarse y, sobre todo, una respuesta muy positiva, ya que no era una película que resonara solo en los colombianos, sino que había personas de otros países que también se sentían identificadas con la historia. Fue muy importante entender eso en el proceso de construcción. Finalizada la película, hemos tenido un camino muy bonito con la participación en festivales hasta llegar hoy a las salas de cine.

Desde 2016, Paola Ochoa se ha desempeñado como docente e Investigadora en diferentes instituciones educativas, entre ellas la Universidad Central.

NC: Hermanas tiene como protagonistas a mujeres colombianas de una región particular del país. ¿Cómo crees que se relaciona la visión de las protagonistas con la de mujeres en otros países? ¿Cuál crees que es ese hilo conductor?

PO: Creo que tiene que ver con las familias, las relaciones disfuncionales y los traumas, esos son asuntos universales. Las costumbres obviamente varían de país a país, pero siento que hay experiencias que trascienden, por ejemplo, hablar del amor o las relaciones de pareja. Si bien puede haber costumbres algo distintas en diferentes culturas, nos podemos ver reflejados en historias de mujeres y hombres de otros lugares.

NC: ¿Qué tan difícil fue para ti separarte de la historia, teniendo en cuenta que eres la sobrina de las protagonistas? ¿Cómo decidiste qué fragmentos podían no solo ser interesantes para ti, sino también para las personas desconocidas que vieran el documental?

PO: Fue un proceso muy difícil. De hecho, en algún momento del documental trataba de salir totalmente de la historia, no tener voz en off, nada, y era raro porque soy parte de la grabación, estoy ahí preguntando detrás de cámara, entonces resultaba difícil ocultar mi presencia y la relación que tengo con las protagonistas. Me di cuenta de que era importante mostrar esa relación, sobre todo para tener perspectiva luego en el montaje.

NC: La crítica ha calificado este documental como un testimonio feminista, ¿fue algo que tenías en mente desde que comenzó la grabación o, al contrario, surgió en el proceso?

PO: Siento que es algo que fui encontrando como directora en la construcción de la película. Desde el inicio una decisión importante para mí fue tener solo a las mujeres de la familia, eso obviamente marca el resto, pero nunca sucedió que yo les dijera a mis personajes: “Esto es feminista y vamos a hablar de estos y estos temas”, para nada. Lo que hice fue tratar de capturar la cotidianidad de mi familia, pero al hacerlo me di cuenta de que había muchos temas de los que terminábamos hablando que tienen que ver con la experiencia de ser mujer y, en últimas, para mí eso se convirtió en una apuesta feminista.

NC: ¿Qué repercusiones tuvo entre las protagonistas la decisión de hacer de un ejercicio académico algo mucho más masivo y que esas historias, que son muy personales, se hicieran más conocidas, incluso en las salas de cine?

PO: Siento que, en general, ha sido una experiencia muy positiva que nos ha permitido hablar como familia, compartir, sanar muchas cosas. Sin embargo, esto de llegar a las salas es algo totalmente nuevo para todas y apenas lo estamos asumiendo. Por supuesto que es impactante, y así lo han manifestado mis tías, que, de repente, salga de ese espacio privado y que otras personas puedan conocer y a partir de eso rememorar y hablar de sus familias y experiencias. Es raro, pero lo chévere y bonito de todo es que muchas personas nos comparten los recuerdos de sus propias familias, las vacaciones, las tías, las madres. Creo que ha sido muy emotiva la respuesta para todas nosotras.

NC: ¿Cuáles fueron las razones que tuviste en cuenta a la hora de escoger a mujeres para que trabajaran también en la posproducción? ¿Qué crees que se hubiera perdido del documental si en vez de mujeres hubieran participado hombres o por lo menos algunos hombres

PO: No creo que sea un tema de si hay más o menos mujeres que hombres. Por supuesto que sí quise tener mujeres en mi equipo porque esa falta de oportunidades en la industria audiovisual la he vivido yo y me gusta apoyar a amigas y compañeras que están en el medio. De hecho, en el montaje, que es una parte esencial en la película porque es donde se le da forma, tuve la fortuna de tener a un hombre, que fue Juan Soto. En otros cargos sí tuve participación exclusiva de mujeres, por ejemplo, en la colorización estuvo Pilar Perdomo y en el rodaje Paula Náñez. Allí sí me pareció muy importante que fuéramos solo mujeres para mantener la intimidad de las conversaciones, cosa que no habría pasado si hubiera tenido un equipo supergrande, como es común en un rodaje; hubiera sido muy disruptivo

Si hubiéramos tenido hombres quizás sería otra película. Esto sí lo cuidé mucho en el rodaje: que el equipo fuera lo más pequeño e íntimo posible. Ya en adelante el equipo más grande fue en la posproducción, ahí tuvimos una participación más equitativa. En general, lo importante es mantener la sensibilidad para la historia y conectar con esta.

NC: ¿En qué se diferencia el diálogo que surgió en la cinta con mujeres que son mayores y que son tu familia, del que tienes, por ejemplo, con tus amigas? ¿Qué reflexión hiciste de esas diferencias?

PO: Es muy difícil responder porque no sé cómo se hablaba antes, pero escuchando a mis tías y viendo cómo hablo con mis amigas siento que quizás las nuevas generaciones ya no aguantan o no aceptan las cosas que no convienen en temas de pareja. Creo que esas dinámicas no son solo de las mujeres, también de los hombres. Considero que las relaciones afortunadamente han cambiado hacia algo más equitativo, eso va cambiando en el discurso.

NC: ¿Qué otro nombre crees que habría podido tener el documental? ¿Por qué escogiste Hermanas como el título?

PO: ¡Cuatro hermanas! (risas) Casi siempre los títulos que pensé para este documental llevaban la palabra “hermanas”, incluso hay una novela de Chejov titulada Las tres hermanas que no conocía y que se cruzó cuando estaba pensando el nombre.

NC: Hermanas es tu ópera prima. ¿Crees que marcará de alguna manera el futuro de tu carrera? ¿Tienes otros planes en mente de lo que quisieras llevar a las pantallas en un futuro cercano?

PO: Ahora mismo es difícil proyectarme a largo plazo porque estoy viviendo, disfrutando y trabajando muy duro por este momento, pero sí quisiera seguir explorando historias de mujeres en próximas producciones. Tengo mucha curiosidad por esta perspectiva de las mujeres adultas y estoy escribiendo una nueva historia que las tiene como protagonistas. Es un interés muy fuerte que quiero seguir desarrollando.

NC: Finalmente, cuéntanos de tu experiencia profesional en la Universidad Central en el programa de Cine.

PO: Yo empecé como profesora acá en la Universidad en 2018, primero como docente de tiempo completo durante tres años y medio y en los últimos años como profesora de cátedra en distintas asignaturas, siempre en documental, que es lo que más me apasiona y me gusta enseñar.

Uno de los fuertes de esta carrera es el enfoque. Yo tengo formación en pregrado como comunicadora social y periodista, entonces soy consciente de lo valioso que es tener un programa totalmente enfocado en el cine y además tan fuerte en esas áreas de profundización, donde los estudiantes pueden conocer todos los roles y practicarlos. Es un programa que, así como tiene ese fundamento teórico, no deja de lado la parte práctica para formar profesionales. Creo que es lo diferente y valioso.

El miércoles 24 de abril de 2024, la profesora Paola Ochoa llevará a cabo un conversatorio sobre su documental Hermanas que contará con la moderación de Juan Esteban Pazmiño, asistente de programación del Festival Internacional de Cine de la Universidad Central.

David Lara

Máster Central

Bogotá, D. C., 11 de abril de 2024

Imágenes: Máster Central