Violencia y conflicto en Colombia: la memoria vista desde la poesía

La poesía es un medio para contar distinto. Así lo expresaron Mery Yolanda Sánchez y Luisa Villa, quienes hablaron sobre la posibilidad de crear nuevas narrativas de la historia.

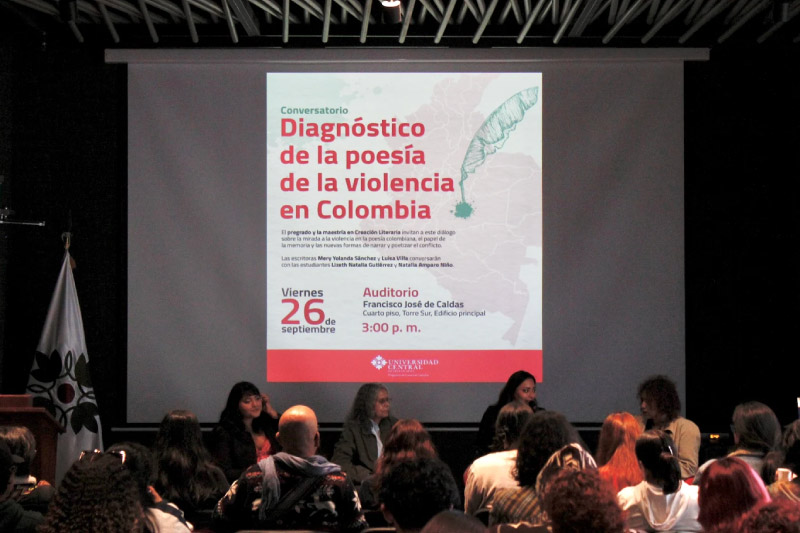

¿Existen formas de resignificar el pasado doloroso a través de la palabra? En el conversatorio Diagnóstico de la poesía de la violencia en Colombia, desarrollado en la Universidad Central, las poetas Mery Yolanda Sánchez y Luisa Villa reflexionaron sobre esta pregunta, a partir de sus experiencias al describir los rastros del conflicto armado mediante la palabra poética. Junto a ellas, estuvieron Lizeth Natalia Gutiérrez y Natalia Amparo Niño, estudiantes y participantes del semillero Puntos Cardinales del programa de Creación Literaria, quienes abrieron un diálogo sobre el papel de la poesía en torno a la violencia y el conflicto en Colombia.

De acuerdo con las invitadas, la poesía cumple una doble función en hechos de violencia: ser un mecanismo de denuncia y registro del dolor y nombrar aquello que es difícil de hablar socialmente. Como lo mencionó Mery Yolanda Sánchez, “mientras uno escribe, sigue pasando la guerra… pero uno no se conforma con que las cosas sean tal como suceden, sino que uno cree que haciendo arte, puede hacer un ejercicio de describir una historia distinta de reparación”.

Las poetas destacaron que la memoria histórica se construye a partir del relato individual. Por ello, insistieron en que es de gran importancia enunciarse y hablar desde la historia personal, pues los puntos de vista más allá del registro periodístico distante revelan la otra cara del relato nacional: “un país donde comunidades negras, indígenas, mujeres, campesinos y otras minorías han sido víctimas de la guerra y relegadas de la narración oficial”, señalaron.

Tanto Sánchez como Villa enfatizaron que es pertinente decantarse por relatar la historia desde lo que ellas denominan la “memoria ejemplar”, esa parte de la mente que recuerda sensaciones y sentimientos más que sucesos literales. De acuerdo con Luisa Villa, quien ha dedicado su obra a relatar la tradición afrocaribeña de Colombia, “no es el mero relato descriptivo, es ir más allá, porque es un ejercicio de transformación y de reparación. ¿Qué más voy a contar?, hay que preguntarse. El arte debe permitirme expandir y generar unas reflexiones más allá de lo descriptivo”.

La memoria en medio de la saturación

En un mundo saturado de información, ¿cómo hacer resonar la memoria individual? Las poetas afirmaron que, al igual que las personas, el territorio también cuenta la historia. “Podría hablar de pájaros, de árboles, pero también de un territorio en el que la guerra ha repercutido, y hablo de cómo esa violencia se vive de múltiples formas”, señaló Villa durante el conversatorio.

El semillero Puntos Cardinales de la Universidad ha trabajado en visibilizar esas realidades mediante el análisis de distintas expresiones poéticas. El profesor y líder de este espacio, Henry Gómez, señaló que se ha profundizado el entendimiento de este género literario desde la poesía queer, expandida y homoafectiva. Asimismo, resaltó que la poesía de la violencia en Colombia ha sido un recurso de estudio valioso para el grupo, ya que les ha permitido a los estudiantes valorar la importancia de las mujeres en el desarrollo de la poesía que narra el conflicto armado colombiano.

La Universidad Central impulsa espacios de pensamiento que conectan a los estudiantes con las realidades de su campo de conocimiento. Estos encuentros fortalecen sus habilidades como futuros profesionales de la creación literaria.

Lina María González

Máster Central

Bogotá, D. C., 27 de noviembre de 2025

Imágenes: Máster Central